En los relatos oficiales de Japón, los Ainu apenas aparecen. Durante siglos, este pueblo indígena del norte fue considerado “primitivo” y relegado a los márgenes de la sociedad. Su historia es la de una nación invisibilizada, pero también la de una resistencia cultural que aún late en la isla de Hokkaidō.

|

| © Courtesy of The Foundation for Ainu Culture |

El museo que llegó demasiado tarde

En julio de 2020, en medio de la pandemia global, Japón inauguró el Museo Nacional Ainu en Hokkaido. Un edificio moderno, lleno de artefactos culturales y pantallas interactivas, dedicado a celebrar al pueblo indígena de Japón. Pero había un problema: la mayoría de los japoneses ni siquiera sabía que su país tenía un pueblo indígena.

Durante más de un siglo, el gobierno japonés negó sistemáticamente la existencia de los ainu como pueblo distinto. Los llamó "antiguos pobladores" ya asimilados. Prohibió su idioma, criminalizó sus prácticas culturales y les arrebató sus tierras. Cuando finalmente, en 2008, Japón reconoció oficialmente a los ainu como pueblo indígena, muchos de sus ancianos ya habían muerto sin ver ese reconocimiento. Sus idiomas estaban al borde de la extinción. Su cultura, fragmentada.

Este museo brillante y costoso llegó generaciones tarde. Es un monumento a lo que se perdió tanto como a lo que sobrevivió.

Los primeros habitantes del archipiélago

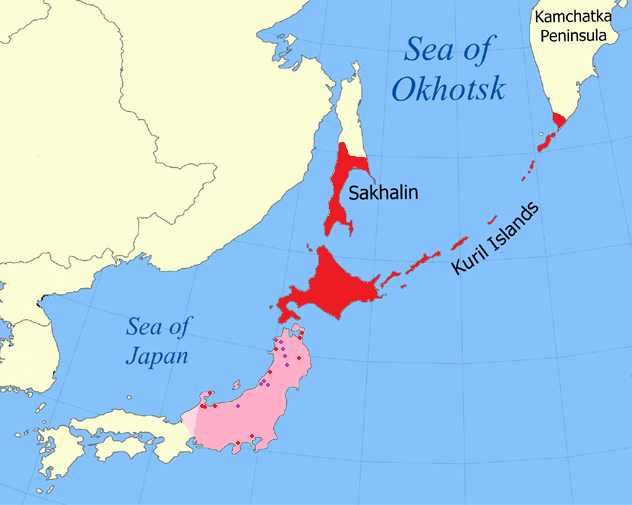

Los ainu no son recién llegados a Japón. Son los descendientes de los pueblos Jōmon que habitaron el archipiélago japonés durante más de 14,000 años, mucho antes de que llegaran las migraciones que formarían lo que hoy conocemos como el pueblo japonés. Su territorio original, que llamaban Ainu Mosir ("tierra de los humanos"), se extendía por Hokkaido, las Islas Kuriles, Sajalín y el norte de Honshu.

|

Ainu people - Wikipedia |

La cultura ainu se desarrolló en íntima relación con la naturaleza del norte. Eran cazadores, pescadores y recolectores especializados. Su espiritualidad animista veía lo divino en cada elemento natural: los osos, los salmones, los búhos, las montañas. Los kamuy, sus espíritus sagrados, habitaban todas las cosas y merecían respeto y reciprocidad.

Su idioma, el ainu itak, no tiene relación conocida con el japonés ni con ninguna otra lengua del mundo. Es un aislado lingüístico que preserva conocimientos únicos sobre el mundo natural del norte del Pacífico. Sus épicas orales, los yukar, contaban historias de dioses y héroes en versos que podían durar horas. Las mujeres ainu tallaban patrones sagrados en su piel mediante tatuajes faciales que marcaban su paso a la adultez y su identidad familiar.

En el siglo XVII, se estima que había entre 80,000 y 100,000 ainu viviendo en sus territorios tradicionales. Comerciaban con los japoneses, los chinos y los pueblos de Siberia, pero mantenían su autonomía política y cultural.

La colonización de Hokkaido y el borrado sistemático

Todo cambió en 1869, cuando el nuevo gobierno Meiji decidió que Hokkaido, la isla principal de los ainu, debía ser colonizada y "modernizada". Lo renombraron oficialmente (antes se llamaba Ezo) y lanzaron una campaña masiva de asentamiento japonés. En pocas décadas, más de un millón de colonos japoneses se establecieron en tierras ainu.

Las políticas de asimilación fueron brutales y sistemáticas. En 1899, la Ley de Protección de los Antiguos Aborígenes de Hokkaido declaró oficialmente a los ainu como "primitivos" que necesitaban ser "civilizados". La ley les prohibió la caza del venado y el salmón, actividades centrales de su supervivencia y cultura. Les confiscaron sus tierras comunales y les asignaron pequeñas parcelas individuales inadecuadas para su modo de vida.

El idioma ainu fue prohibido en las escuelas. Los niños ainu eran castigados físicamente por hablarlo. Se les obligaba a adoptar nombres japoneses y a abandonar sus prácticas culturales. Los tatuajes faciales de las mujeres fueron criminalizados como "bárbaros". Las ceremonias religiosas ainu, especialmente el Iyomante (ceremonia del oso), fueron prohibidas como crueldad animal.

Pero quizás lo más devastador fue la negación total de su identidad. El gobierno japonés promovió la narrativa de que Japón era una nación étnicamente homogénea, un solo pueblo con una sola cultura. Los ainu simplemente no cabían en esa historia nacional. En los libros de texto escolares, si se les mencionaba, era como "antiguos habitantes" ya desaparecidos o completamente asimilados.

Esta negación se extendió al ámbito internacional. En los años 80, cuando organizaciones indígenas de todo el mundo comenzaron a movilizarse en las Naciones Unidas, Japón declaró oficialmente que no tenía pueblos indígenas en su territorio. La posición era clara: los ainu ya no existían como pueblo distinto.

El resultado fue que generaciones de ainu crecieron ocultando su identidad. Cambiar su apellido, evitar hablar de sus orígenes, negar su herencia para escapar de la discriminación. Los matrimonios con japoneses se veían como una forma de "mejorar" la familia. El idioma dejó de transmitirse a los niños. Para los años 80, prácticamente no quedaban hablantes nativos de ainu.

El despertar de una identidad negada

La resistencia ainu nunca desapareció completamente, pero estuvo fragmentada y silenciada durante décadas. El punto de inflexión llegó en 1994, cuando Kayano Shigeru, un activista ainu, fue elegido a la Cámara de Consejeros de Japón. Fue el primer ainu en el parlamento nacional en toda la historia del país. En su discurso de toma de posesión, Kayano habló en ainu, la primera vez que ese idioma se escuchaba en el parlamento japonés.

El gesto fue revolucionario. Kayano pasó su mandato exigiendo el reconocimiento oficial de los ainu como pueblo indígena y la derogación de la ley discriminatoria de 1899. Su activismo, junto con el de organizaciones ainu como la Asociación Ainu de Hokkaido, comenzó a cambiar la conversación nacional.

La presión internacional también ayudó. En 2007, las Naciones Unidas adoptaron la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Japón, que aspiraba a proyectarse como una nación moderna y respetuosa de los derechos humanos, no podía seguir negando indefinidamente la existencia de los ainu.

En 2008, el parlamento japonés finalmente aprobó una resolución reconociendo a los ainu como "pueblo indígena con lengua, religión y cultura distintivas". Fue un reconocimiento que llegó más de un siglo tarde, pero fue un reconocimiento al fin.

En 2019, se dio otro paso importante: la Ley de Promoción de Políticas Ainu, que reemplazó finalmente la ley discriminatoria de 1899. La nueva ley reconoce el "orgullo" del pueblo ainu y prohíbe la discriminación, aunque los críticos señalan que carece de dientes legales reales y no aborda la cuestión fundamental de los derechos territoriales.

Hoy, activistas y artistas ainu están liderando un renacimiento cultural. Músicos como Oki Kano fusionan instrumentos tradicionales ainu con géneros modernos. Diseñadores como Hiroshi Sekiguchi reinterpretan patrones ainu en moda contemporánea. Lingüistas trabajan contrarreloj para documentar y revitalizar el idioma con los pocos ancianos que aún lo recuerdan.

Las batallas que continúan

A pesar del reconocimiento oficial, los desafíos persisten. Las estadísticas oficiales hablan de apenas 25,000 ainu registrados, pero muchos estiman que el número real podría ser diez veces mayor. El problema es que décadas de discriminación han hecho que muchos ainu oculten su identidad incluso en censos oficiales.

La pobreza afecta desproporcionadamente a las comunidades ainu. Los estudios muestran tasas más altas de abandono escolar, menores ingresos y peor acceso a educación superior comparado con la población japonesa general. La discriminación en el empleo y la vivienda, aunque ilegal, sigue siendo realidad cotidiana para muchos.

El idioma ainu está en estado crítico. La UNESCO lo clasifica como "críticamente en peligro". Los últimos hablantes nativos son ancianos. Aunque hay esfuerzos de revitalización, con clases y aplicaciones digitales, un idioma que no se habla en los hogares está siempre al borde del abismo.

Y persiste la negación social. Una encuesta de 2020 reveló que más del 40% de los japoneses nunca había oído hablar de los ainu. Para muchos, el museo inaugurado ese año fue la primera vez que supieron que su país tenía un pueblo indígena.

La lección de Japón progresista

La historia de los ainu desafía la imagen que Japón proyecta de sí mismo como una sociedad armoniosa y homogénea. Revela que el nacionalismo japonés, como muchos nacionalismos, se construyó sobre la supresión violenta de diferencias internas. La "pureza" étnica japonesa es un mito construido mediante la asimilación forzada.

También expone la hipocresía de las democracias prósperas. Japón es la tercera economía más grande del mundo, una potencia tecnológica, un modelo de modernización. Y sin embargo, hasta 2008 negaba la existencia misma de su único pueblo indígena. El desarrollo económico y el respeto a los derechos humanos no van siempre de la mano.

Los ainu tampoco son únicos en Japón. Los ryukyuanos de Okinawa también enfrentan asimilación cultural y negación de su identidad distintiva. Los zainichi coreanos, descendientes de coreanos que llegaron durante la ocupación japonesa de Corea, siguen siendo ciudadanos de segunda clase. La homogeneidad japonesa es, en gran medida, una ficción impuesta.

La pregunta que nos deja la historia ainu es universal: ¿cuántos pueblos más permanecen invisibles, borrados de la narrativa nacional de países que se dicen diversos y tolerantes? ¿Cuántas lenguas están muriendo ahora mismo porque el reconocimiento oficial llegó una generación tarde?

Los museos son importantes. El reconocimiento legal es importante. Pero ni los museos ni las leyes devuelven lo que ya se perdió: los ancianos que murieron sin transmitir su idioma, los niños que crecieron avergonzados de su identidad, las ceremonias que nunca se volverán a celebrar porque nadie recuerda cómo.

El verdadero reconocimiento llega cuando una comunidad puede vivir su cultura sin miedo, hablar su idioma sin vergüenza, y existir sin tener que demostrar constantemente que tiene derecho a existir.

Este artículo forma parte de "Historias Olvidadas", una serie dedicada a rescatar las voces silenciadas de la historia.

Comentarios

Publicar un comentario